○長門川水道企業団行政文書管理規程

平成15年12月4日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公文例式(第6条―第11条)

第3章 受領及び収受(第12条―第25条)

第4章 行政文書の処理(第26条―第37条)

第5章 行政文書の施行(第38条―第43条)

第6章 行政文書の整理及び保存(第44条―第53条)

第7章 行政文書の廃棄(第54条・第55条)

第8章 補則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、長門川水道企業団行政文書管理規則(平成15年長門川水道企業団規則第2号。以下「規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

(文書主任)

第3条 文書主任は、長門川水道企業団(以下「企業団」という。)における次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 行政文書及び郵便小包その他これに類する物品(以下「物品」という。)の収受に関すること。

(2) 行政文書の分類及び発送に関すること。

(3) 行政文書の処理の促進に関すること。

(4) 文書の審査に関すること。

(5) 電子メールアカウント(電子メールの利用者を特定するために用いるコードをいう。以下同じ。)の管理に関すること。

(6) 行政文書の整理、保存及び廃棄に関すること。

(7) 行政文書事務の指導及び改善に関すること。

2 文書主任は、行政文書の管理に関して企業団の調整を行わなければならない。

(水道課長及び文書主任の簿冊)

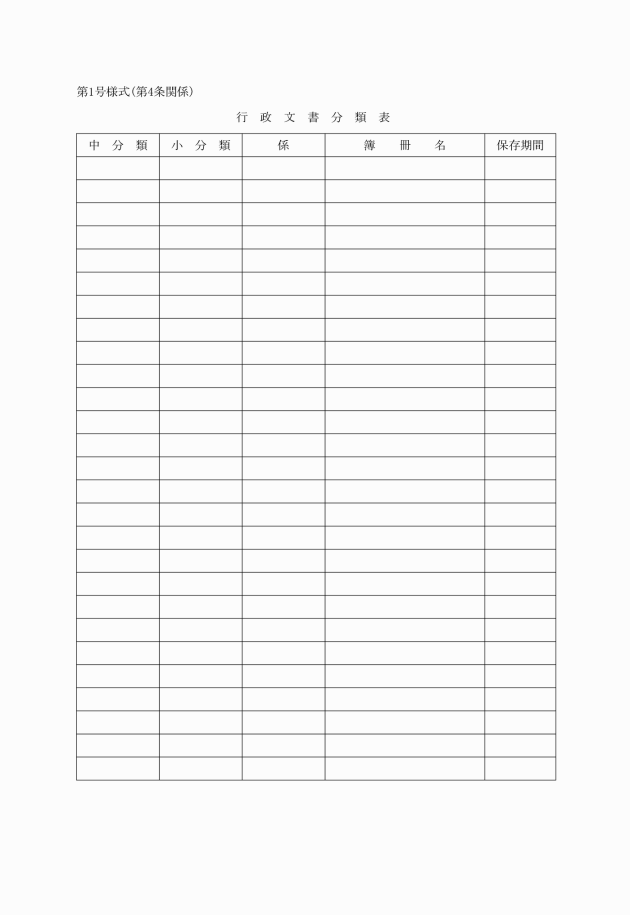

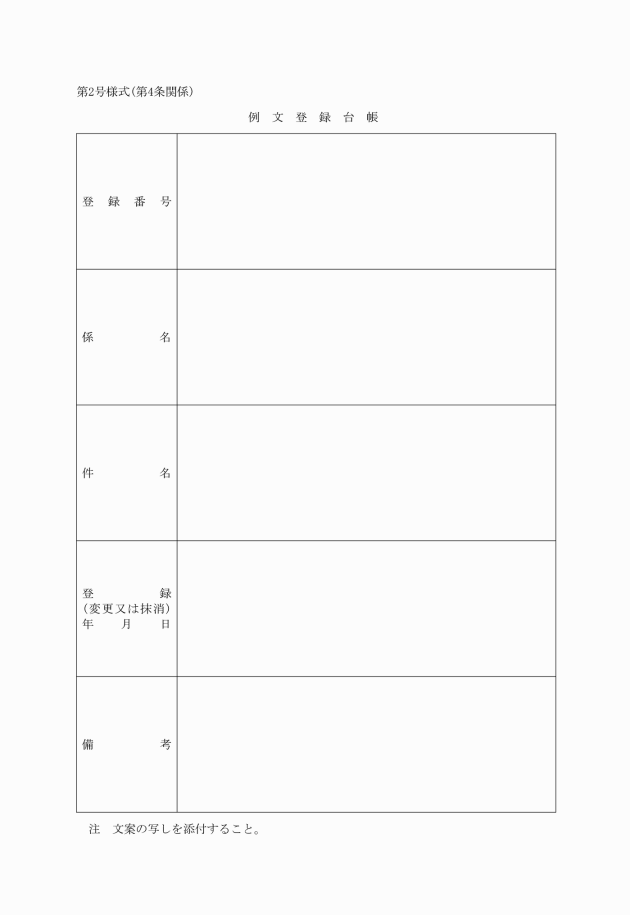

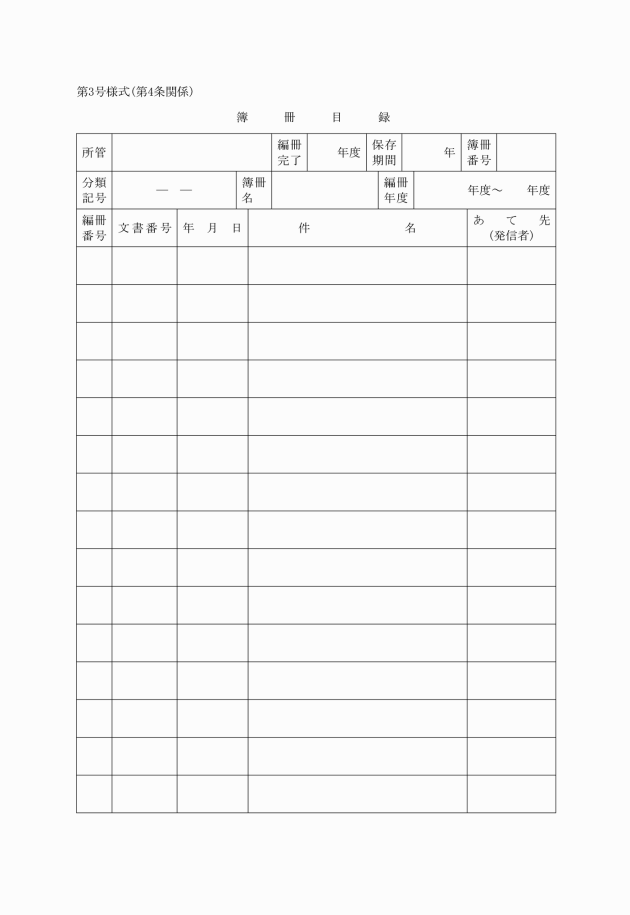

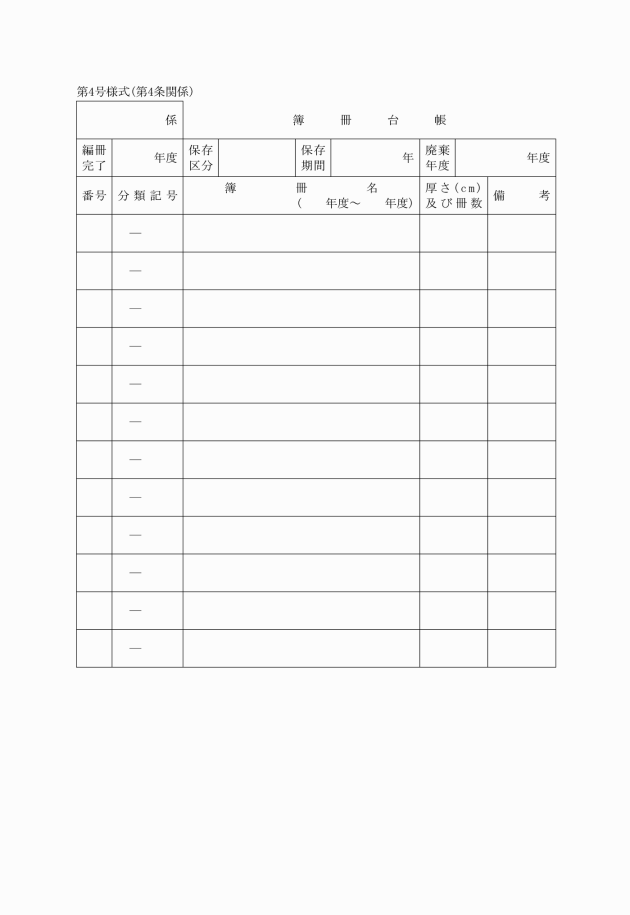

第4条 水道課長及び文書主任は、行政文書の取扱いに関する事務を整理するため、次に掲げる簿冊を作成し、所要事項を記載し、常に整理して保管しなければならない。

(1) 水道課長が作成し、保管すべき簿冊

イ 例文登録台帳(第2号様式)

ウ 簿冊目録(第3号様式)

エ 簿冊台帳(第4号様式)

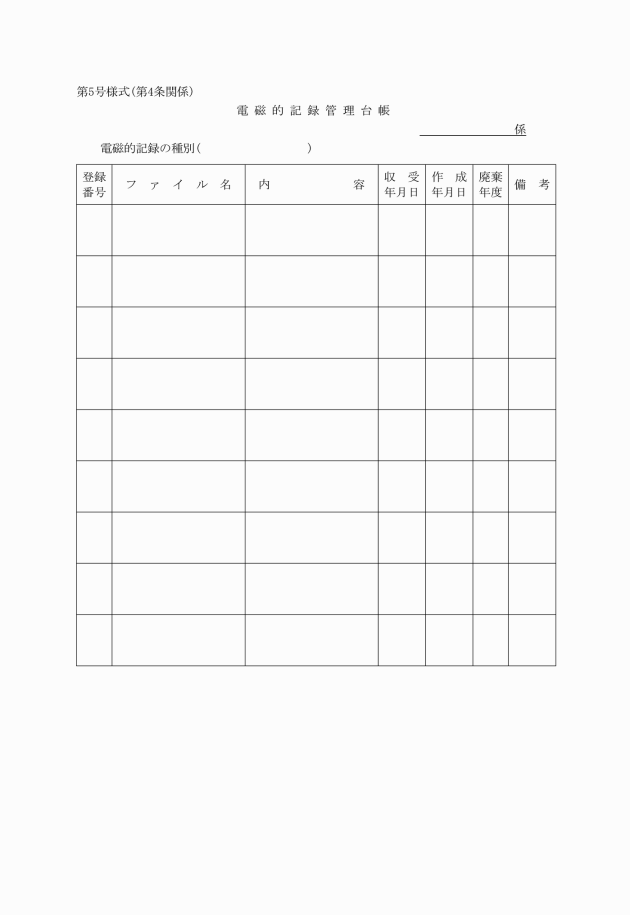

オ 電磁的記録管理台帳(第5号様式)

(2) 文書主任が作成し、保管すべき簿冊

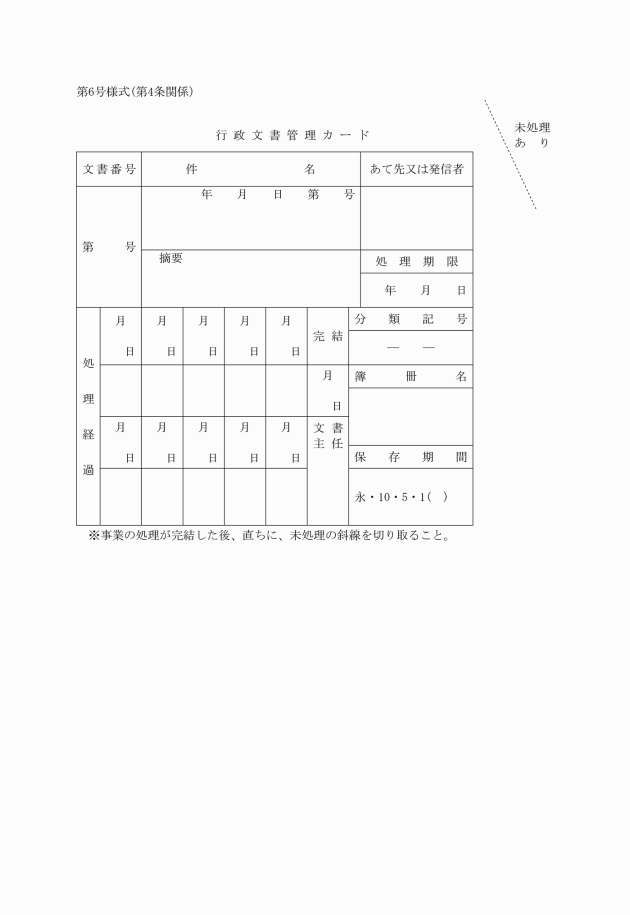

ア 行政文書管理カード(第6号様式)

イ 簿冊目録

ウ 簿冊台帳

エ 電磁的記録管理台帳

(行政文書の分類)

第5条 すべての行政文書は、行政文書分類表により分類し、整理しなければならない。

2 文書主任は、事務の新たな発生又は消滅等により、行政文書分類表を変更する必要があると認めるときは、水道課長と協議し、承認を受けなければならない。

4 水道課長は、行政文書分類表を行政文書の検索等の利用に供さなければならない。

第2章 公文例式

(文書の区分)

第6条 文書の区分を次のように定める。

(1) 令達文書

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によって制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条の規定によって制定するもの

ウ 公示

(ア) 告示 企業長が法令の根拠に基づき住民の権利義務に関係のある事項を公示するもの

(イ) 公告 企業長が不特定多数にある一定の事実を周知するため公示するもの

エ 訓令 機関又はその長に対して指揮命令するもの

オ 訓 機関又はその長に対して個別的に指揮命令するもの

カ 達 機関若しくはその長又は法人、個人等に個別的に機関の意思(任免等を除く。)を示達するもの

キ 指令 申請、出願等に対して機関の意思を示達するもの

(2) 一般文書

ア 往復文書 通知、通達、照会、回答、依頼、報告、協議、送付、申請、進達、副申、諮問、答申、建議、上申(具申)、内申、願、届等、行政機関と住民との間において、又は行政機関相互間において、特定事項の照会又は照会に対する回答、依頼など往復の形式をとるもの(通知又は報告など往復の形式をとらないものを含む。)

イ 内部関係文書 伺い文書、復命書、回議文書、事務引継書等対外的な往復を主とするものでなく、行政機関内部において用いられるもの

ウ その他の文書 証明文、賞状、感謝状、表彰状、書簡文、挨拶文、放送文、宣誓文、請願文、陳情文、不服申立文、契約文等に用いられるもの

(令達文書の記号及び番号)

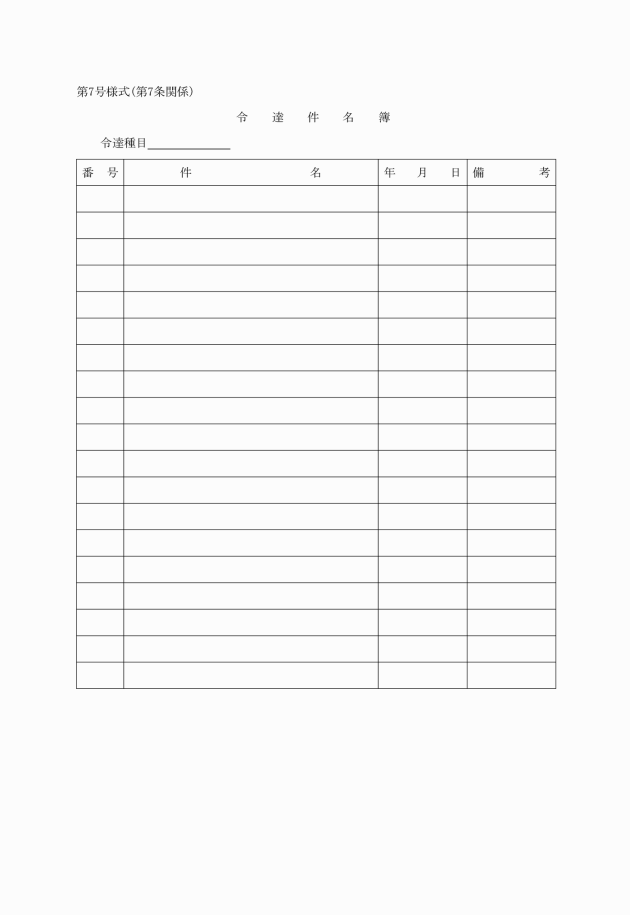

第7条 令達文書(公告を除く。以下この条において同じ。)は、令達種目ごとに令達件名簿(第7号様式)に登録し、記号及び番号を付さなければならない。

2 令達文書の記号及び番号は、水道課長が付するものとする。

3 令達文書の記号は、企業団の名称の次に令達種目を付して表示するものとする。

4 令達文書の番号は、令達文書のうち条例、規則、告示及び訓令にあっては令達種目の次に暦年により、訓、達及び指令にあっては令達種目の次に会計年度により、それぞれ表示するものとする。

(一般文書の記号及び番号)

第8条 一般文書は、行政文書管理カードに登録し、文書の記号及び番号(以下「文書記号等」という。)を付さなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの及び届出書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)

(2) 証明に関する文書

(3) 軽易な文書

(4) 請求書

(5) 電報

(6) 文書記号等を付すことを要しないように様式が定められている文書

(7) 法令の規定によって行政文書管理カードに代わるべき帳票に登録するように定められている文書

(8) 前各号に掲げるもののほか、文書記号等を付する必要がないと水道課長が認める文書

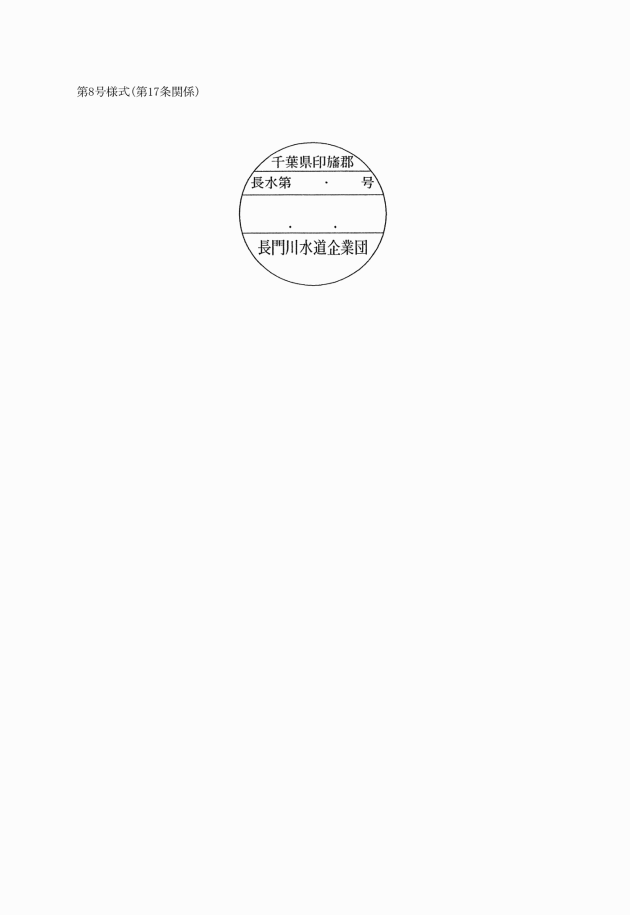

2 文書の記号は、「長水」をもって表示し、文書の番号は、文書の記号の次に会計年度により表示し、同一事件に関しては、継続して同一番号を用いることができる。この場合において、秘密を要する文書については、文書の記号の次に「秘」の文字を追加するものとし、会計年度を超える同一事件の文書にあっては、文書の記号の前に当該事件に係る当初の会計年度を表示するものとする。

3 同一種類の文書のうち水道課長が、必要であると認める同一件名の文書については、あらかじめ、同一件名のものごとに一の番号を定め、当該番号ごとに技番号を表示することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、軽易な事件に関する文書については、行政文書管理カードへの登録及び文書の番号を省略して号外とすることができる。

(1) 企業長以外の者をあて先とする照会に対する回答文書 長門川水道企業団事務決裁規程(平成14年長門川水道企業団訓令第1号)から判断してあて先に相当する職にある者の名

(2) 企業長から特に委任のあった事務に係る文書 当該事務の受任者の名

2 前項の規定にかかわらず、発信者名について法令に定めのあるときは、その定めるところによる。

3 栄町庁舎内関係文書については、当該文書の責任者の職名を用いる。

(文書の形式)

第10条 文書は、原則として左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により当該文書を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署の定めにより当該文書を縦書きと定められているもの

(3) 表彰文、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に縦書きと定められているもの

2 文書は、すべて平易な口語体により、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)に基づき、ペン書きその他その記載が永続する方法を用いて記すものとする。

(文書の訂正)

第11条 文書の作成者は、前条の規定により作成した文書に誤り又は訂正すべき箇所を発見した場合には、公印を押印する文書にあっては当該公印により、その他の文書にあっては作成者の印により、誤り又は訂正箇所に押印して訂正するとともに、公印を押印する文書についてはその左側(縦書きの場合は上部)の余白に訂正した文字及びその旨を明記してその上に更に公印を押印しなければならない。

2 文書に訂正を必要とする箇所を発見した関係職員は、直ちにその旨を当該文書の作成者に通知しなければならない。

第3章 受領及び収受

(受領及び配付)

第12条 企業団に到達した行政文書及び物品は、直接受領したものを除き、業務係において受領するものとする。

2 前項の規定により業務係において受領した行政文書及び物品は、次に掲げるとおり配付するものとする。

(1) 当該行政文書及び物品は、開封した後、その封皮を添付して配付するものとする。

(2) 親展、秘密又はこれに類する表示のある行政文書(以下「親展文書」という。)は、開封しないで、名あて人又は係に配付するものとする。

3 水道課長は、所属職員をして栄町文書主管事業部付けの文書配付ボックスから随時文書の配付を受けさせるものとする。

(郵便料金の不足又は未納の処理)

第13条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は水道課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを受領することができる。

(受領すべきでない行政文書等の処理)

第14条 企業団に到達した行政文書及び物品で受領すべきでないものについては、水道課長は、直ちに返送その他必要な処置を取らなければならない。

(勤務時間外に到達した行政文書及び物品の処理)

第15条 勤務時間外に到達した行政文書及び物品の受領については、栄町の日直等が収受し、栄町文書主管事業部付けの文書配付ボックスから配付を受けるものとする。

(2) 親展文書は、開封しないで、封皮の余白に収受印を押印するものとする。

(3) 刊行物、ポスターその他収受印を必要としない文書及び物品は、第1号の規定にかかわらず、収受印の押印及び行政文書管理カードへの登録並びに文書記号等を省略することができる。

2 前項に規定する文書のうち、収受の日時が権利の得喪又は変更に関係があると認められるものは、当該文書に収受時刻を記載し、取扱者の確認印を押印しておかなければならない。

3 第1項第2号に規定する親展文書は、名あて人に配付するものとする。

(配付文書及び物品の返付)

第18条 文書主任は、配付を受けた文書及び物品のうち、所管に属さないものがあるときは、速やかに理由を付して栄町文書主管室に返付しなければならない。

(収受済文書の配付)

第19条 文書主任は、収受の手続が完了した文書を課内に配付するものとする。

(電子計算機等の利用による行政文書の収受)

第20条 第40条第1項ただし書の規定により公印及び契印の押印を省略することができ、かつ、秘密の取扱いを要しない行政文書の収受の処理は、電子計算機等を利用して行うことができる。

2 前項の場合において、電子計算機等への着信の確認は、文書主任が随時行うものとする。

(電子メールによる行政文書の収受)

第22条 第20条に規定する電子計算機等の利用による行政文書の収受の処理のうち、電子メールアカウントあての電子メールについては、文書主任が遅滞なく文書として出力するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、口頭、電話等による連絡と同等の軽易な受信文書で、起案又は供覧の処理を要しない場合にあっては、これらの規定による処理を省略することができる。

2 前項に規定する行政文書については、適切な場所に保存するとともに、その所在等について明らかにしておかなければならない。

第4章 行政文書の処理

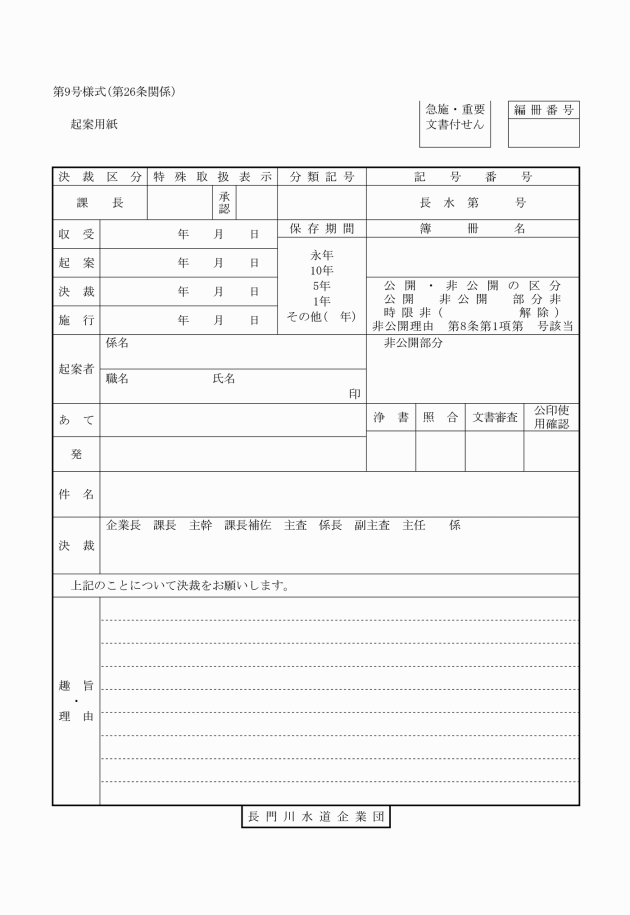

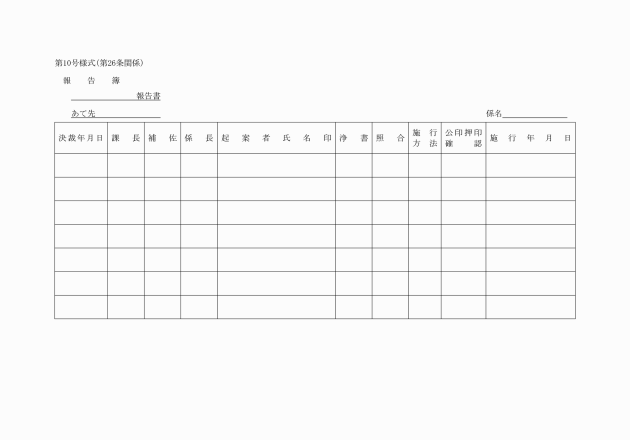

(1) 定期的に報告するもの 報告簿(第10号様式)を用いる。

(2) 軽易な照会、回答、通知、依頼等のもの、証明のもの、文書不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送のもの 付せんを用い、又は当該文書の余白を利用する。

(3) 事務処理上起案用紙等を用いることが適当でないもの あらかじめ水道課長の承認を受けた帳簿を用いる。

(1) 企業長の決裁を要するもの 「企業長」

(2) 課長の決裁を要するもの 「課長」

2 起案文書の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文案は、やさしくわかりやすい口語文とし、適切な内容を具備し、十分な効果をあげるよう正確にすること。

(2) 起案文書には、簡潔な標題を付け、その次に「照会」、「回答」、「通知」等その文書の意味を表す言葉をかつこ書きすること。

(3) 施行期日の予定されているものは、決裁を受ける余裕をもって起案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。

(4) 同一事案で数回にわたり起案を重ねるものは、その完結に至るまで関係書類を添付すること。

(5) 収受文書に基づく起案は、当該文書を添付すること。

(1) 例規となるべきもの 「例規」

(2) 秘密を必要とするもの 「秘」

(3) 親展を必要とするもの 「親展」

(4) 書留郵便として発送するもの 「書留」

(5) 速達郵便として発送するもの 「速達」

(6) 電報により発送するもの 「電報」

(7) はがきにより発送するもの 「はがき」

(8) その他特殊郵便として発送するもの 「航空郵便」、「内容証明」等その旨

2 急施を要する起案文書については赤色の付せんを、重要な事案に関する起案文書については青色の付せんを起案用紙の所定欄に他の文書と容易に見分けられるようにちょう付するものとする。

(例文登録)

第29条 水道課長は、共通する文書の文案で定型的なものにより処理できる事案について、これを例文として登録することができる。

2 文書主任は、前項の規定により例文として登録されたもの以外の文案で定型的なものにより処理できる事案について、これを例文として登録することを水道課長に申し出ることができる。

3 水道課長は、前項の申出を受けたときは、当該申出に係る文案を審査し、適当と認めるときは、これを例文として登録することができる。

6 前各項の規定は、登録された例文の変更又は登録の抹消について準用する。

(例文処理)

第30条 前条の規定により登録された例文を文案として起案する場合にあっては、起案者は、起案文書の文書審査欄(起案用紙を用いないものにあっては余白)に例文登録番号を記載するものとする。

(回議)

第31条 起案文書の回議は、担当者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。

2 起案文書の内容を修正したときは、修正者は、修正箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

(再回)

第32条 回議の過程で起案の内容に重大な修正があったとき、又は廃案となったときは、必要と認められる範囲内において既に回議をした者にその旨を通知し、再び回議しなければならない。

(重要文書等の回議)

第33条 起案文書の内容が重要若しくは異例のもので特に急施を要するもの又は秘密を要するものは、水道課長が持ち回りし、回議しなければならない。

3 文書主任は、第1項に規定する起案文書であってその内容が複雑なもの又は異例なものについて文書審査を行う場合は、必要に応じ、文書審査の内容を水道課長又は水道課長が指名する者(以下「文書審査員」という。)に協議することができる。

(行政文書管理カード等への記載)

第35条 起案者は、起案文書の決裁が終わったときは、当該起案文書に決裁年月日を記載し、施行する文書にあっては、次に掲げるものを除き、直ちに行政文書管理カードに処理経過等必要な事項を記載しなければならない。

(1) 第6条第1号に規定する令達文書に係るもの

(3) 第8条第4項の規定により号外とされるもの

(供覧)

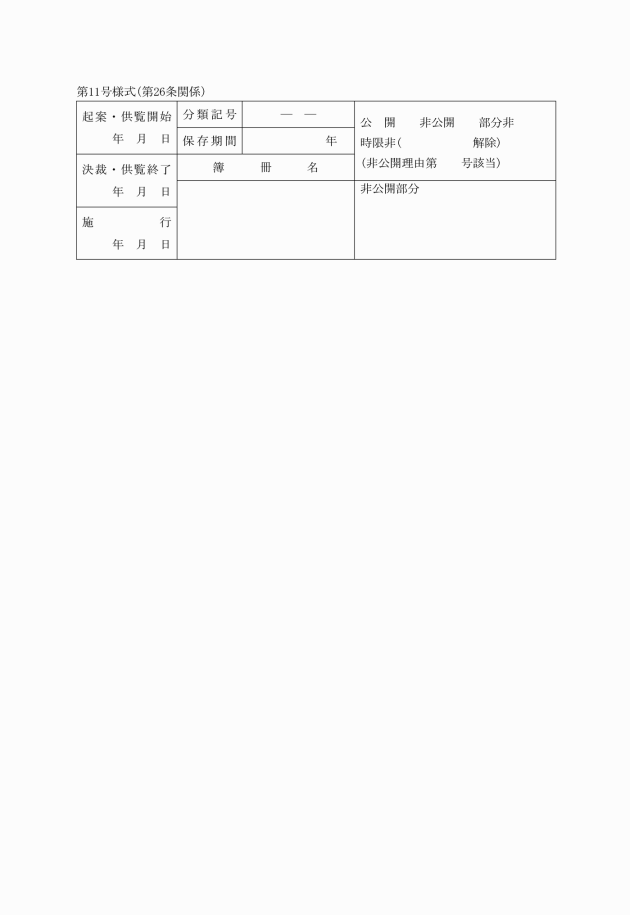

第36条 収受した行政文書であって起案による処理を必要としないもの(第23条に規定する栄町庁内情報システムの利用により収受した行政文書のうち起案の処理を要しないものを除く。)は、その内容に応じ、関係者に供覧しなければならない。

2 前項の規定により供覧する場合には、当該行政文書の余白又は当該行政文書にちょう付した付せんに処理印を押印し、必要事項を記載しなければならない。

(処理中行政文書の処理促進)

第37条 水道課長は、随時、行政文書管理カードに登録されている処理中行政文書の処理状況を文書主任に調査させ、事務処理の促進を図らなければならない。

2 文書主任は、随時、処理中行政文書の処理状況を調査し、事務処理の促進を図らなければならない。

第5章 行政文書の施行

(施行日)

第38条 文書の施行日は、当該文書の発送又は送達の日とする。

2 前項の施行日を決定する場合においては、発送若しくは送達までに要する日数又は受信者に到達させなければならない日を考慮しなければならない。

3 前項の規定により施行日を決定したときは、起案者は、起案文書に施行年月日を記載するものとする。

(浄書、照合及び印刷)

第39条 決裁文書の浄書、照合及び印刷は、企業団において行うものとする。

2 決裁文書の浄書は、正確かつ明瞭に行わなければならない。

3 決裁文書を浄書したときは、当該決裁文書の所定欄に浄書した者の認印を押印しなければならない。

4 浄書した文書は、当該決裁文書と照合するものとし、当該決裁文書の所定欄に照合した者の認印を押印しなければならない。

(文書の施行手続)

第40条 文書の起案者は、前条第4項の規定による照合が終わった文書を施行する場合は、長門川水道企業団公印規程(昭和46年長門川水道企業団規程第1号)第7条の規定による確認を受けた後、公印を押印し、決裁文書との間に契印を押印しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、公印及び契印又は契印の押印を省略することができる。

(1) 構成町村の行政機関相互における軽易な通知、依頼、照会、回答等の文書

(2) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡

(3) 祝辞、弔辞その他これに類する文書

(4) その他水道課長が公印及び契印又は契印を押印する必要がないと認める文書

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

(1) 郵便で施行するもの 当該発送文書を、あて先等を記載した封筒に入れ、封をすること。この場合において、親展にするもの、速達にするもの又は書留にするもの(以下「親展等にするもの」と総称する。)にあっては、当該封筒に「親展」、「速達」又は「書留」と記載すること。

(2) 小包で施行するもの 荷造りをし、当該包装紙にあて先等及び「小包」(親展等にするものにあっては、更に当該包装紙に「親展」等)と記載すること。

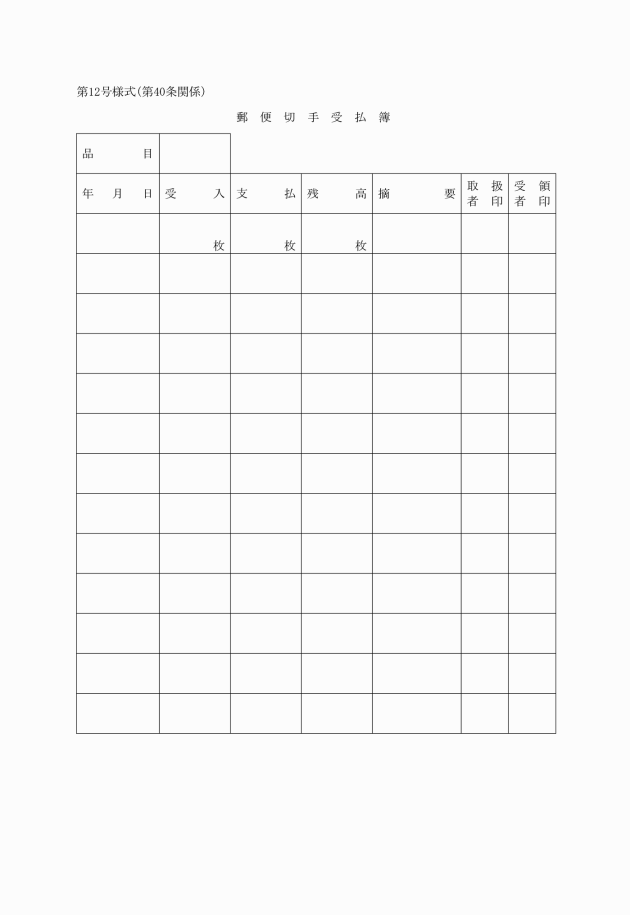

4 前項の規定にかかわらず、文書主任は、急施を要する場合は、郵便切手を使用して文書を発送することができる。

(文書の施行)

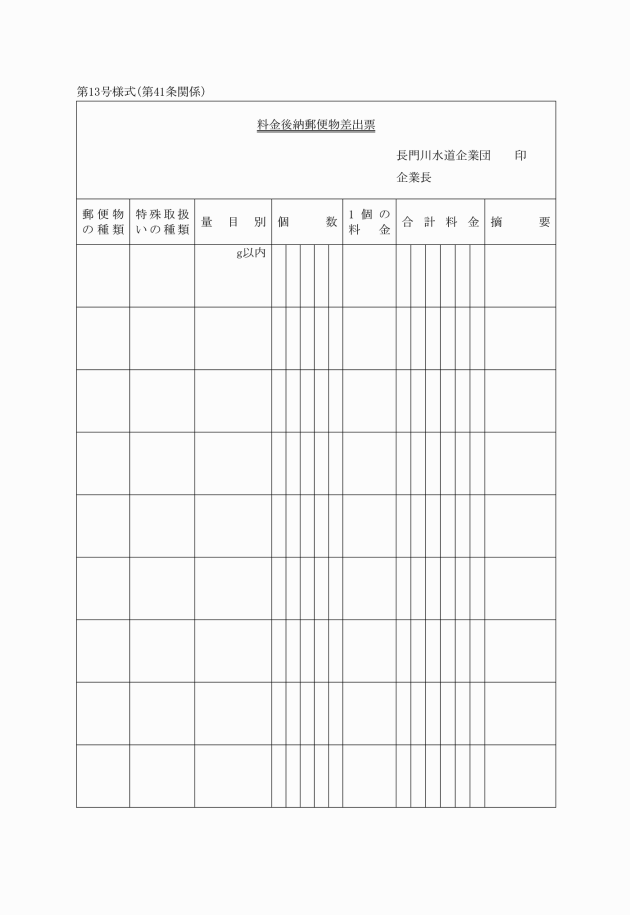

第41条 文書主任は、その日の分をとりまとめ、料金後納郵便物差出票(第13号様式)を添えて郵便局に差し出すものとする。この場合において、書留にしたものについては郵便局から書留郵便物受領証を徴しておかなければならない。

(電話による施行)

第42条 文書主任は、決裁文書を電話で施行するときは、施行後、当該決裁文書に施行年月日を記載しておかなければならない。

(1) 決裁文書の浄書に係る事項の電子計算機等への入力又は電子計算機等により送信する原稿(以下「送信原稿」という。)の作成 浄書

(2) 電子計算機等に入力した事項(以下「入力事項」という。)又は送信原稿と決裁文書との確認 照合

(3) 前号の確認を行った入力事項又は送信原稿の電子計算機等からの送信 発送

第6章 行政文書の整理及び保存

(行政文書の完結)

第44条 職員は、担当する事案の処理が終了したときは、その事案に関する行政文書を整理するとともに行政文書管理カードに所要事項を記載し、文書主任に当該行政文書が完結した旨の確認を受けなければならない。

2 文書主任は、前項の規定により行政文書の完結の報告を受けたときは、行政文書管理カードに所要事項を記載し、認印を押印しなければならない。

(行政文書の整理及び保存)

第45条 職員は、常に担当事務に係る行政文書を整理して保存し、その所在を明らかにしておかなければならない。

2 行政文書の整理は、文書主任を中心として実施するものとする。

(行政文書の保存区分)

第47条 規則第11条第3項に規定する常時使用する行政文書(以下「常用文書」という。)は、それ以外の行政文書と区分して整理しなければならない。

2 前項の規定により常用文書として区分した場合は、完結文書に「常用」と記載するものとする。

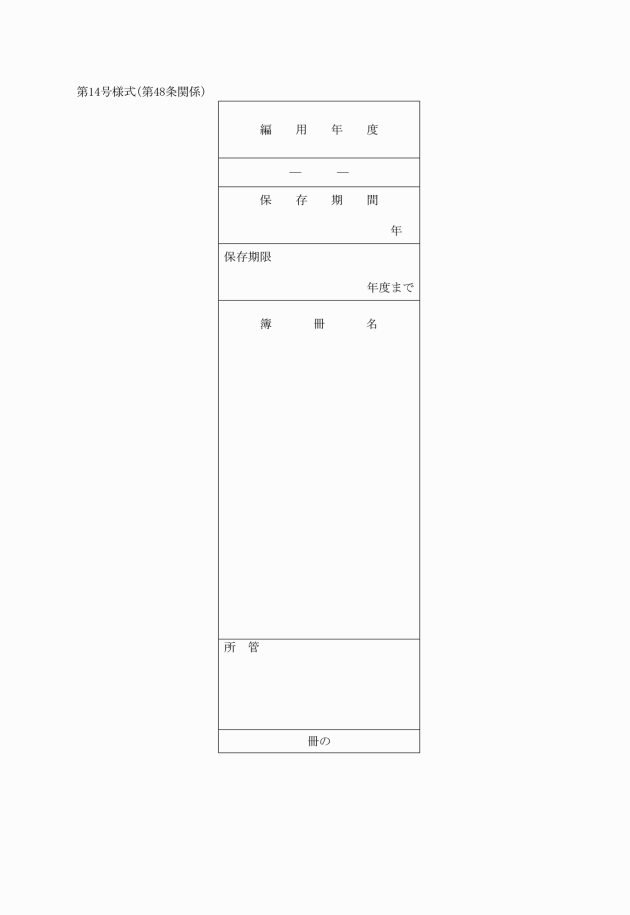

(文書の編冊)

第48条 職員は、担当事務に係る文書が完結文書となったときは、速やかに行政文書分類表に定める簿冊を単位として当該完結文書を簿冊に編冊しなければならない。

2 前項の編冊は、完結文書の属する会計年度又は暦年ごとに区分するものとする。ただし、同一の会計年度又は暦年に属する完結文書の量が少量で編冊し難いとき、完結文書に係る事務が数年次にわたるときその他2以上の会計年度又は暦年にわたり編冊する必要があるときは、この限りでない。

3 4月1日から5月31日までの間において施行する文書で前会計年度に属する収入又は支出に係るものにあっては、前項の規定にかかわらず、前会計年度に区分するものとする。この場合において、当該文書の編冊は前会計年度において完了したものとみなす。

5 文書主任は、前項の規定により付された簿冊目録の写しを2部作成し、1部を水道課長に提出しなければならない。

6 水道課長及び文書主任は、前項の簿冊目録の写しを文書の検索等の利用に供さなければならない。

(簿冊台帳)

第49条 文書主任は、前条の規定による編冊が完了した簿冊について、保存区分及び保存期間(種別が1年のものを除く。)ごとに簿冊台帳を2部作成し、1部を水道課長が指定する日までに企業長に提出しなければならない。

(簿冊の保存)

第50条 第48条の規定により編冊を完了した簿冊は、企業団において整理して保存するものとする。

(保存区分等の変更)

第51条 水道課長は、簿冊内の文書の保存区分又は保存期間を変更したため当該簿冊で保存することができなくなったときは、文書主任に当該文書を別に編冊させるとともに、当該編冊に係る簿冊目録並びに文書主任の簿冊目録及び簿冊台帳に所要の調整を行わせるものとする。

2 水道課長は、前項の規定により文書主任に調整を行わせた場合は、簿冊目録の写し及び簿冊台帳(保存期間の種別が1年のものを除く。)を、直ちに企業長に提出するものとする。

3 企業長は、前項の規定により簿冊目録の写し及び簿冊台帳の提出があったときは、企業長の簿冊目録及び簿冊台帳に所要の調整を行うものとする。

4 前3項の規定は、簿冊の保存区分、保存期間、簿冊番号又は簿冊名を変更した場合について準用する。

(保存文書の閲覧及び借覧)

第52条 企業団において保存する文書を閲覧し、又は借覧しようとするときは、企業団の文書主任の指示に従わなければならない。

(電磁的記録の整理及び保存)

第53条 電磁的記録の整理及び保存については、次に掲げる記録媒体の種別に応じ、当該各号に掲げる方法によるものとする。

(1) フロッピーディスク フロッピーディスクは、年度別及び行政文書分類表に定める分類記号(以下「分類記号」という。)別に作成するものとし、当該フロッピーディスクのラベル等に作成年度、分類記号等を記載して企業団で定めた場所に整理して保存するものとする。

なお、一つのフロッピーディスクに保存する文書の件数が少ない場合は、複数の分類記号をまとめたフロッピーディスクを作成することができる。

(2) ハードディスク 文書主任は、ハードディスク上に係ごとに電磁的記録を保存する共有フォルダを定め、当該共有フォルダ内に年度別のフォルダを作成し、当該年度別のフォルダ内に分類記号別のフォルダを作成し、当該分類記号別のフォルダ内に個別のファイルを保存するものとする。

2 文書主任は、ハードディスク上に保存された行政文書については、バックアップ等の措置を講じ、当該行政文書の内容の保全に努めるものとする。

第7章 行政文書の廃棄

(行政文書の廃棄)

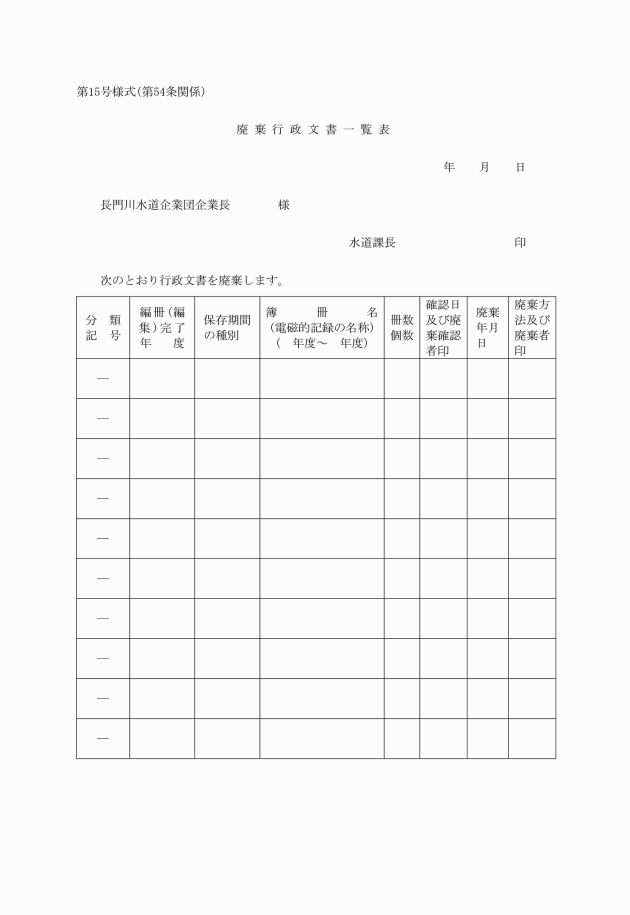

第54条 水道課長は、行政文書の保存期間が経過したときは、当該行政文書を確認した上、毎年企業長が指定する時期に当該行政文書を廃棄しなければならない。

3 企業長は、前項の規定により廃棄行政文書一覧表の提出があったときは、当該行政文書に係る企業団の簿冊目録、簿冊台帳又は電磁的記録管理台帳を消除する。

4 第1項の規定により簿冊を廃棄する場合においては、廃棄確認者(水道課長の命により廃棄する行政文書の確認をする者。以下同じ。)の確認を受けた後、文書主任が立会いの下、当該行政文書を焼却しなければならない。

5 前項に規定する以外の文書で秘密を要する文書又は印影、紋章等他に流用されるおそれのある文書については、これを焼却、塗抹又は裁断により他に転用できないようにしなければならない。

6 第1項の規定によりハードディスク上の個別フォルダに保存されている電磁的記録を廃棄する場合においては、廃棄確認者の確認を受けた後、当該電磁的記録を個別フォルダから削除することにより行うものとする。

7 前項に規定するもの以外の電磁的記録を廃棄する場合においては、廃棄確認者の確認を受けた後、裁断その他の方法で当該電磁的記録を使用不可能な状態にして廃棄するものとする。

9 文書主任は、第1項の規定により行政文書を廃棄したとき又は当該行政文書に係る文書主任の簿冊目録、簿冊台帳又は電磁的記録管理台帳を消除するものとする。

(書庫の整理)

第55条 水道課長は、少なくとも毎年1回文書主任に書庫の整理をするよう指示するものとし、自ら各書庫の整理状況を点検するものとする。

第8章 補則

(特別処理の承認)

第56条 水道課長は、災害その他特別な理由によりこの訓令の規定によることが不適当であると認めるときは、企業長の承認を得て特別な処理をすることができる。

2 水道課長は、前項の承認を得た場合には、直ちに通知しなければならない。

(補則)

第57条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附則

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

附則(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。